この記事は、シリーズの一環として、1畝(せ)(10m×10m)程度の中規模家庭菜園での自然栽培の土づくりに焦点を当てています。1畝(せ)の畑で野菜の栽培を行うと、1年を通して家族約4人分の野菜が収穫可能です。

家庭菜園の基本を知りたい方は、以下の過去記事も参考にしてください。

イントロダクション

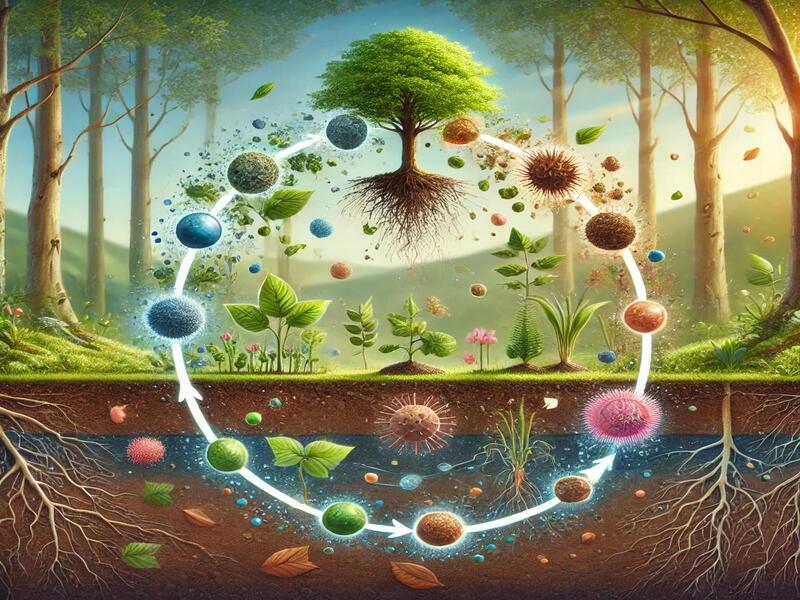

「肥料なしで野菜を育てることができるの?」という疑問を持つ人もいるかも知れませんが、自然界ではそれが日常的に行われています。 森林では、肥料や農薬を使わずに、木々や植物が豊かに育っています。これが可能なのは、自然界の微生物ネットワークによる循環が起こっているからです。

今回の記事では、この自然のサイクルを1畝(せ)(10m x 10m)の家庭菜園に取り入れ、琴ノ葉の経験と実績による肥料に頼らず栄養豊富な野菜を育てる方法を具体的に説明します。

森の微生物ネットワークを活用し、人工的な肥料に頼らずに栄養豊かな野菜を育てるためのステップを解説していきます。

特に、今回は時期的にもピッタリな秋から土を準備し、春から作物を育てるサイクルを説明します。自然栽培に関心がある方や、無施肥で作物を育てたいと考えている方に役立つ情報が詰まっていますので、ぜひ参考にしてください。

1: 自然のサイクルを再現した土壌づくり

1-1. 森の中の土壌づくりの仕組みを畑で再現

森林では、倒木や落ち葉や枯れ草が微生物たちによって分解され、土に還っていきます。このサイクルは、微生物と植物が共生し必要な栄養を供給し合うための自然な循環システムです。

琴ノ葉が行っている自然栽培では、この循環システムを畑で効率良く再現し、微生物の力で土壌を豊かに保ちます。

- 微生物ネットワーク: 土の中の微生物は、植物と共生しながら、植物が必要とする栄養素を供給します。微生物は、有機物を分解する過程で繁殖、多様化し、異なる種類の微生物がそれぞれの役割を果たしながらネットワークを繋げていきます。

- ネットワークの維持と強化: この微生物ネットワークを維持し、強化するためには、畑に微生物のエサとしての有機物を補充することが重要です。微生物は、有機物がある限り活動を続け、植物に必要な栄養素を供給し続けます。これにより、無施肥でも健康で栄養豊かな作物を育てることが可能になります。

1-2. 有機物を秋に仕込む理由

秋は、落ち葉が自然に落ちる時期であり、土壌に有機物を取り込むのに最適な時期です。この時期に有機物を畑に取り入れることで、微生物が冬の間にゆっくりと有機物を分解し、繁殖しながら微生物間のネットワークを繋げていきます。

- 春に仕込むリスク: 気温が高くなる春に有機物を仕込むと、微生物の分解が進む前に腐敗が始まり、土壌に悪影響を与えることがあります。秋に仕込むことで、自然な発酵プロセスが進行しやすくなります。

2: 有機物、米ぬか、もみ殻を使った土壌づくり

2-1. 有機物の選び方

- 落ち葉と枯れ草: 落ち葉は主に分解の早い広葉樹がお勧めです。樹皮や小枝もエサとして利用出来ます。

- 野菜くず: 家庭で出る生ゴミを活用することで、コストを抑えながら土壌を豊かにします。翌年からは育てた野菜の残渣(ゴミとなる部分)も積極的に利用します。

- 米ぬか: 糖分を多く含み微生物の栄養源として優れており、発酵を促進する役割を果たします。

- もみ殻: 土壌の通気性を改善し、微生物の住処となる環境を作り出します。

2-2. 撒き方と適切な配合

1畝(せ)あたりの目安として、有機物や米ぬか、もみ殻を畑に撒く際の適切な配合と手順は以下の通りです。

- 有機物: 3〜5cmの厚さで畑全体に撒きます(軽トラック1杯分)。

- 米ぬか: 1㎡あたり一握り(約50g)、1畝あたりバケツ1杯分(約5〜7kg)。

- もみ殻: 土壌の通気性を改善するため、米ぬかと同様に1畝あたりバケツ1杯分を撒きます。

手順

- 有機物の撒き方

畑全体に均等に有機物、米ぬか、もみ殻を撒き、土壌表面をしっかりと覆います。 - アメリカンレーキ(←琴ノ葉お勧め)で混ぜ込む

撒いた有機物をアメリカンレーキを使って、土の表層から5〜10cmの範囲で軽く混ぜ込みます。この深さは、微生物が活発に活動できる層であり、空気が入りやすく、腐敗を防ぎながら発酵を促進します。レーキを使うことで、作業を効率よく均等に行うことができます。 - えひめAI-2と納豆菌水の散布

有機物を混ぜ込んだ後、えひめAI-2と納豆菌水を散布します。どちらも10倍に希釈した液を1畝あたり10リットルの量で撒き、土壌全体に均等に行き渡るようにジョウロなどを使って散布します。- 最初の1か月は週1回、その後は月に1回のペースで散布することで、発酵を促進し、土壌の微生物活動を活発に保ちます。

- 注意点:深く混ぜ込まない

決して有機物を土の深い層に混ぜ込まないようにしましょう。5〜10cmより深く混ぜ込むと、酸素が不足し、微生物による発酵が進まず、腐敗するリスクが高まります。浅い層に混ぜ込むことで、微生物が適切に活動し、自然な分解が進む環境を維持できます。 - 仕上げ

有機物が土にしっかり混ざったら、表面をならして土壌を整えます。また、定期的にえひめAI-2や納豆菌水を散布し、土壌の健康を保ちましょう。

アメリカンレーキはこんな道具です↓(以下はアフィリエイトリンクになってます)

Walensee 1.6m 熊手 伸縮レーキ ステンレス柄付 スチール17本爪 メタルヘッド 頑丈なレーキ 草刈り 落葉集め 整地作業 土壌緩和 農業 土地管理 芝生のサッチ取りレーキ 園芸用農具

3: 微生物資材の活用と適切なタイミング

3-1. えひめAI-2と納豆菌水の役割

- えひめAI-2は、微生物を活性化させる発酵促進剤で、土壌の発酵プロセスをスムーズに進めます。これにより、土壌中の微生物が有機物を効率的に分解し、爆発的に繁殖します。

- 納豆菌水は、強力な発酵菌である納豆菌を使って土壌中の有機物を迅速に分解し、発酵を助けます。病虫害の予防にもなります。

3-2. 作り方と使い方

えひめAI-2の作り方(1リットル分):

- 材料: 納豆小さじ1、ヨーグルト50g、砂糖30g、ドライイースト1g、水1リットル

- 手順: 材料を混ぜて、常温で数日発酵させます。発酵が進んで泡立ちが見られたら完成です。

市販の納豆を使わずに自家採取の天然納豆菌でもえひめAI-2が作れます。自家製の天然納豆菌を作る方法はこちらの記事へ

参考動画↓

納豆菌水の作り方(1リットル分):

- 材料: 納豆小さじ1、砂糖50g、水950㎖

- 手順: 納豆を水に溶かし、砂糖を加えてよく混ぜ、数時間〜一晩置いて完成。

散布方法: 原液を10倍に薄めて1畝あたり10リットルを散布。最初の月は週に1回、その後は月1回散布します。

市販の納豆を使わずに自家採取の天然納豆菌でもえひめ納豆菌水が作れます。自家製の天然納豆菌を作る方法はこちらの記事へ

参考動画↓

3-3. 適切な作成量の目安

- 最初の1か月: 週に1回散布するため、合計40リットルの散布液が必要です(10リットル×4回)。

→ 原液を1回あたり1リットル作り、それを9リットルの水で薄めて使用します。えひめAI-2と納豆菌水合計で4リットルの原液を作成します。 - 1か月以降: 月に1回の散布に移行するため、月ごとに10リットルの散布液を作成します。

→ 毎月1リットルの原液を作り、それを9リットルの水で薄めて使用します。

4: 雑草マルチで土壌を保護

4-1. 雑草マルチの効果

雑草を利用したマルチングは、土壌を保護し、乾燥を防ぎ、微生物の活動を活発にします。自然界では、落ち葉が土壌を覆って保護していますが、家庭菜園ではこれを雑草で再現できます。

4-2. 実践方法

刈ったばかりの青い雑草を5〜10cmの厚さで敷き詰め、えひめAI-2や納豆菌水を散布することで、雑草の分解が促進されます。これにより、畑全体に微生物が速やかに繁殖し、活動も活発化します。

5: コンポストの活用

5-1. 春からのコンポストの活用法

コンポストの作り方はこちらの記事で詳しくご紹介【極みの家庭菜園】コンポストで始める土づくり:持続可能な自然栽培への道

春に作物を植えた後は、コンポストを重点的に使用することで、野菜の生育を助けつつ、土壌の健康を維持します。

- 重点箇所に撒く: 野菜の根が広がる部分にコンポストをパラパラと撒き、野菜の肥料として成長を助けます。

- 補助的な利用: コンポストは野菜の肥料と同時に微生物の活性化を促進します。家庭で作れるコンポストには限界があるので、補助的に使用します。

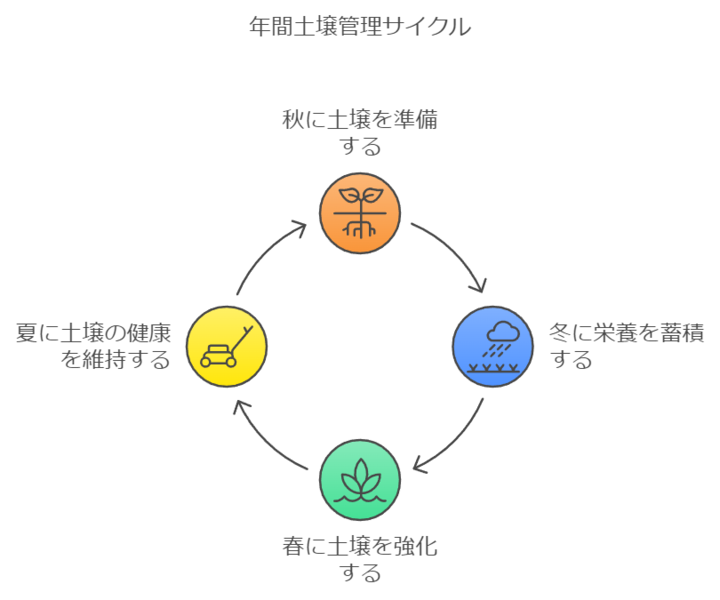

6: 1年間の土壌管理スケジュール

1年間を通じて以下のスケジュールで管理を行います。

- 秋: 有機物を仕込み、えひめAI-2や納豆菌水を週1回散布。雑草マルチを使用して土壌を保護。

- 冬: 冬の間にゆっくり発酵が進み、土壌が栄養豊富になります。

- 春: 作物を植えた後、重点箇所にコンポストを撒き、土壌を補強します。

- 夏: 微生物資材の散布を月1回行い、土壌の栄養を保ちながら雑草マルチを追加します。

7: Q&Aセクション

Q: えひめAI-2や納豆菌水はどのくらいの頻度で使うべきですか?

A: 最初の1か月はえひめAI-2と納豆菌水を交互に週に1回、その後1年間は交互に月に2回の頻度で散布します。2年目からは月に1回。土壌の微生物ネットワークを維持するために、このペースで散布することが効果的です。

Q: 微生物資材は1畝あたりどれくらいの量を使用すればよいですか?

A: 原液を10倍に薄め、1畝あたり10リットルの散布液を使用します。したがって、1リットルの原液を作成し、9リットルの水で薄めてください。

Q: 雑草マルチの効果はどれくらい持続しますか?

A: 雑草マルチは、土壌の保水力を高め、微生物の活動を促進する役割を果たします。分解が進んだら、新しい雑草を追加して保護を続けるのが良いです。

Q: コンポストはどのタイミングで使えば良いですか?

A: 春に作物を植えた後、コンポストを重点箇所に撒きます。野菜の根が広がる部分に適量を散布し、成長を助けます。その後も作物が入れ替わるタイミングで適宜使用してください。

Q: 無施肥で作物を育てるための一番のポイントは何ですか?

A: 一番重要なのは、土壌の微生物ネットワークを維持することです。これを実現するために、有機物の供給と微生物資材の散布を欠かさずに行うことがポイントです。

8: まとめ

肥料に頼らず、自然の力で野菜を育てるためには、自然のサイクルを再現し、微生物の力を活用することが近道です。この記事で紹介したえひめAI-2、納豆菌水、コンポストの活用法を実践することで、持続可能で栄養豊かな家庭菜園を作り上げることができます。ぜひ、秋から始めて、1年を通じて自然と共に家庭菜園を楽しんでください。